Es war eine der umstrittensten Entscheidungen, die das EU-Parlament in der letzten Legislaturperiode beschlossen hat: Nach dem Jahr 2035 dürfen in den EU-Staaten nur noch Pkw neu zugelassen werden, die nicht mit Diesel oder Benzin fahren. Das hat die EU am 28. März 2023 endgültig beschlossen. Anders als beim ursprünglichen, etwa sechs Wochen zuvor im EU-Parlament verabschiedeten Plan der Kommission wird es aber eine Ausnahme für klimaneutrale, synthetisch hergestellte Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, geben. Unklar ist, wie genau die Ausnahmen für E-Fuels geregelt werden, das soll bis zum Herbst 2024 entschieden werden.

Wir schauen uns noch einmal im Detail an: Was wurde tatsächlich bereits beschlossen? Was ist noch offen? Wie weit ist man auf dem Weg zum CO2-freien Verkehr? Und welche Probleme wurden vielleicht unterschätzt? Der Versuch eines Reality Checks.

Was wurde konkret beschlossen?

Im Kern geht es um die EU-Flottengrenzwerte. EU-weit gilt aktuell ein Zielwert von 95 Gramm CO2, die Autos pro Kilometer ausstoßen dürfen (daraus wird für jeden einzelnen Autobauer ein Grenzwert abgeleitet). Ab 2025 sind EU-weit nur mehr 93,6 g CO2/km erlaubt, ab 2030 sinkt der Zielwert auf 49,5 Gramm und ab 2035 liegt das Emissionsziel bei 0 Gramm. Ab dann dürften also nur mehr Pkw verkauft werden, die im Betrieb keine Emissionen verursachen. Elektro-Fahrzeuge gelten laut der Regulierung generell als emissionsfrei, auch wenn der Strom, mit dem sie geladen werden, zum Teil durch das Verbrennen von Gas, Öl oder Kohle erzeugt wird. Auch die Emissionen, die bei der Produktion anfallen (sie sind bei Elektroautos deutlich höher), werden bei den Flottengrenzwerten nicht berücksichtigt.

Auf Drängen Deutschlands und auch Österreichs wurde die EU-Kommission im Vorjahr ersucht, einen Vorschlag für eine neue Fahrzeugkategorie namens „e-fuels only“ vorzulegen. Diese Fahrzeuge hätten weiter einen Verbrennungsmotor, dürften aber ausschließlich mit E-Fuels betankt werden - also emissionsarmen synthetischen Kraftstoffen, die aus Wasserstoff und CO2 hergestellt werden. Noch liegt dieser Vorschlag allerdings nicht vor. Deshalb ist es noch unklar, wie die genauen Anforderungen an E-Fuels aussehen werden und folglich, ob bzw. wann daraus ein relevanter Markt entsteht.

Wie weit ist man auf dem Weg zum CO2-freien Verkehr?

Noch weit entfernt. Zwar sind die Motoren effizienter geworden, jedoch ist gleichzeitig die Anzahl der Pkw in vielen Ländern gestiegen, insbesondere in Osteuropa, begleitet von einem Trend zu SUVs. EU-weit wurden durch Pkw im Jahr 2022 knapp 452 Millionen Tonnen CO2 verursacht, was nahezu gleich viel ist wie im Jahr 2000.

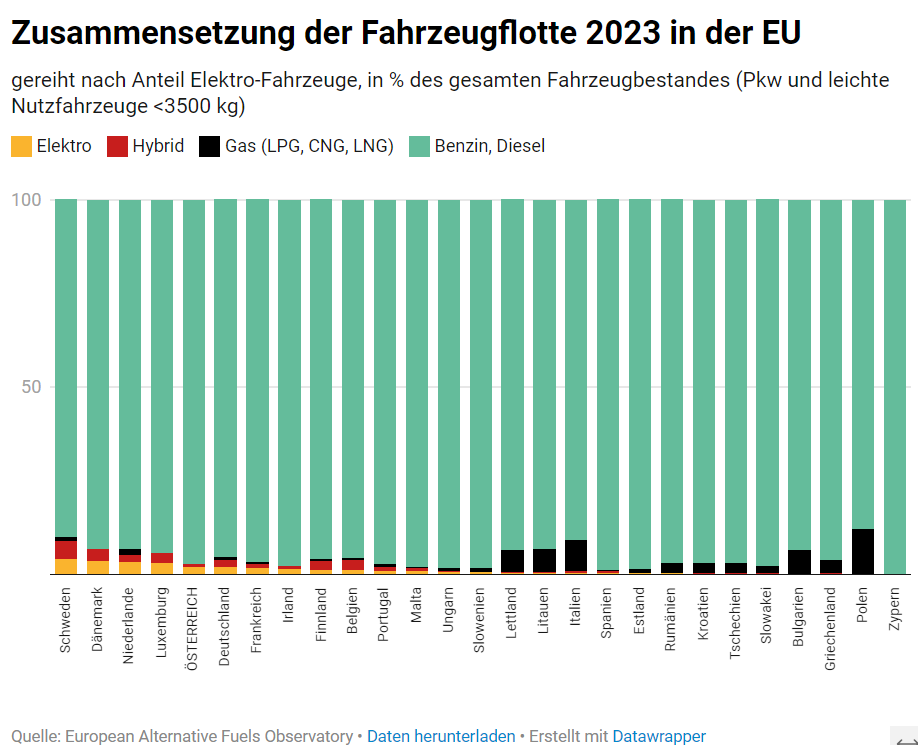

Die Zahl der verkauften E-Fahrzeuge ist in den letzten Jahren zwar stark gestiegen – auch wegen sehr hoher Förderungen in vielen Ländern. Zu Jahresbeginn 2024 gab es aber eine deutliche Abflachung des Trends. Vor allem in Süd- und Osteuropa sind E-Autos noch ein absolutes Minderheitenprogramm. Lediglich in zwei Ländern, nämlich Dänemark und Schweden, entfiel im Vorjahr mehr als ein Viertel der Neuzulassungen auf reine Elektro-Fahrzeuge. In neun Ländern, darunter Österreich, lag der E-Anteil bei über 15 Prozent.

Beim Fahrzeugbestand, also aller derzeit zugelassenen Fahrzeuge, lag der Elektro-Anteil EU-weit zuletzt bei lediglich 1,6 Prozent. Den höchsten Wert verzeichnet Schweden (4 Prozent), Österreich liegt mit 2,1 Prozent auf Platz 5.

Die große Mehrheit der Konsumenten ist also noch nicht restlos überzeugt.

Abgesehen vom Preis ist einer der Hauptgründe für die Kaufzurückhaltung sicherlich die Ladeinfrastruktur. Zwar ist die Zahl der Ladestationen ebenfalls stark angewachsen (auf rund 700.000 in der EU im Jahr 2023), jedoch entfallen fast zwei Drittel davon auf nur drei Länder: Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Allein in den Niederlanden stehen 22 Prozent. In Ost- und Südeuropa gibt es vergleichsweise wenige Ladestationen. Schätzungen der EU-Kommission zufolge müsste der Ausbau dreimal schneller erfolgen, der Automobilherstellerverband ACEA fordert sogar einen achtmal so schnellen Ausbau.

Dazu kommt: Der allergrößte Teil (fast 85 Prozent) entfällt auf langsam aufladende Stationen mit weniger als 22 kW, bei denen der Ladevorgang mehrere Stunden dauert. Nicht einmal acht Prozent der Ladepunkte sind Ultraschnellladestationen mit über 150 kW, die Batterien in weniger als 30 Minuten auf 80 Prozent aufladen können. Daher ist es nicht überraschend, dass Konsumenten, die es gewohnt sind, ihr Auto in zwei Minuten vollzutanken, abwartend reagieren.

Alternative Kraftstoffe wiederum spielen in den meisten Ländern noch eine untergeordnete Rolle. Bei E-Fuels muss, wie bereits erwähnt, erst der regulatorische Rahmen geschaffen werden. Der Anteil von Biokraftstoffen am gesamten Kraftstoffverbrauch im Verkehrssektor lag EU-weit im Jahr 2022 bei lediglich 6,3 Prozent (in Österreich waren es 5,6 Prozent). Schweden zeigt jedoch, dass deutlich mehr möglich ist. Das skandinavische Land verzeichnet einen Biokraftstoffanteil von 26,2 Prozent und ist nicht zuletzt deshalb Vorreiter bei den Emissionen im Verkehrssektor.

Wie sehen die aktuellen Prognosen aus?

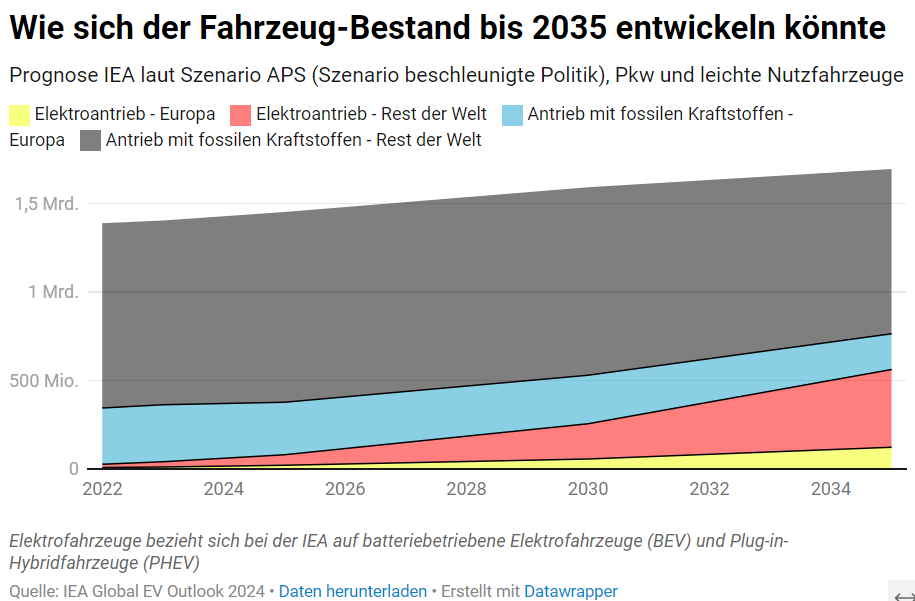

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat gerade einen neuen Bericht mit Prognosen bis 2035 veröffentlicht. Selbst im optimistischen Szenario mit verstärkten politischen Maßnahmen gehen die Experten davon aus, dass es in Europa im Jahr 2035 noch gut 200 Millionen Fahrzeuge mit Verbrennermotoren geben wird. Aktuell sind es knapp 320 Millionen. Im Rest der Welt dürfte die Zahl der Verbrenner-Fahrzeuge nur um rund 100 Millionen auf gut 900 Millionen Fahrzeuge sinken – bei einer insgesamt deutlich steigenden Zahl an Fahrzeugen.

Daran sieht man schon, dass es sich – vor allem global betrachtet – jedenfalls lohnen würde, die Emissionen im Fahrzeugbestand durch emissionsarme Treibstoffe zu reduzieren. Denn trotz kräftigem Wachstum bei den E-Autos wird es selbst unter optimistischen Annahmen noch längere Zeit sehr viele Fahrzeuge mit Verbrennermotoren geben.

Resümee:

Der Wunsch nach einem weitgehenden Verbrenner-Aus war primär ein politisches Ziel, die Konsumenten ziehen bisher aber nur sehr eingeschränkt mit. Ein zentrales Problem bleibt die bisher nur sehr geringe Zahl an Schnellladestationen. Stundenlang zu warten, bis eine Auto wieder fahrbereit ist, ist für viele Menschen keine ernsthafte Option.

Aus wirtschaftspolitischer Sicht wurden einige Effekte massiv unterschätzt. Derzeit kommen preisgünstige E-Modelle vor allem aus China, wo die Autobauer erhebliche staatliche Subventionen erhalten. Dies stellt europäische Automobilhersteller vor immense Herausforderungen, und die bereits teilweise stattfindende Deindustrialisierung könnte beschleunigt werden. Die EU plant nun, mit Strafzöllen zu reagieren, was jedoch zu einem Anstieg der Verbraucherpreise führen würde.

China dominiert auch den Markt für Rohstoffe, die für die Herstellung von Batterien benötigt werden, insbesondere Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit. Dadurch könnten neue Abhängigkeiten entstehen, wie es sie auch bei russischem Gas gab. Diesen Fehler sollte man nicht wiederholen.

Vieles spricht daher dafür, dass der „Elektro-only-Ansatz“ nicht zu Ende gedacht ist und zu optimistische Annahmen getroffen wurden, ähnlich wie bei anderen Bereichen des Green Deals. Eine Überprüfung der Vorgaben, die für 2026 geplant ist, bietet die Möglichkeit, eine praxistauglichere Lösung zu finden und die Technologieoffenheit, insbesondere im Hinblick auf alternative Kraftstoffe, stärker in den Vordergrund zu rücken.