Die Grünen sprechen sich im aktuellen EU-Wahlprogramm für einen „Preisdeckel für Zugtickets“ aus. „Maximal 10 Cent pro Kilometer“ sollen Kunden und Kundinnen zahlen. Auf welche Strecken sich die Forderung bezieht, ist nicht ganz klar. Einmal heißt es „garantiert für alle Verbindungen in der EU“, an anderer Stelle wird auf Fahrten „von Hauptstadt zu Hauptstadt“ verwiesen. Die Differenz zu den Marktpreisen sollen die Eisenbahnunternehmen jedenfalls vom Staat ersetzt bekommen.

Wir versuchen wieder einen Reality Check. Haben wir wirklich primär ein Nachfrageproblem? In welchen Ländern wird die Bahn wie stark genutzt? Wie viel bezahlen die Kunden jetzt eigentlich im Schnitt pro Kilometer? Und was passiert aus ökonomischer Sicht, wenn man den Unternehmen immer die Differenz auf 10 Cent pro Kilometer ersetzt?

Wie stark nutzen die Europäer die Bahn? Und womit bewegen wir uns sonst fort?

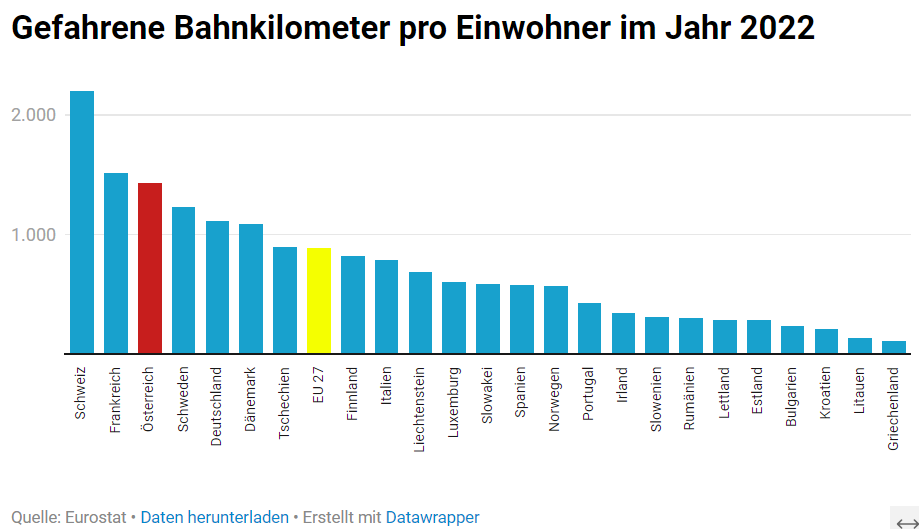

Bei all den Debatten über Zugförderungen (Stichwort Klimaticket) mag man es schwer glauben, aber die Österreicher und Österreicherinnen zählen zu den fleißigsten Zugfahrern – und das schon lange vor der Einführung des Klimatickets. 1432 Kilometer legten sie laut Eurostat-Daten pro Kopf im Jahr 2022 zurück. In der EU liegt nur Frankreich etwas besser (1513 Kilometer), deutlich mehr wird im Nicht-EU-Land Schweiz gefahren (2197 Kilometer).

Der Durchschnittswert pro Kopf in der gesamten EU lag im Jahr 2022 bei 883 Kilometern, was im globalen Vergleich gut ist. Gemäß OECD-Daten fahren US-Amerikaner kaum Zug (64 km), Kanadier sogar noch weniger (31 km), während China knapp über dem EU-Durchschnitt liegt (1041 km). Lediglich Japan sticht mit deutlich höheren Werten hervor (2317).

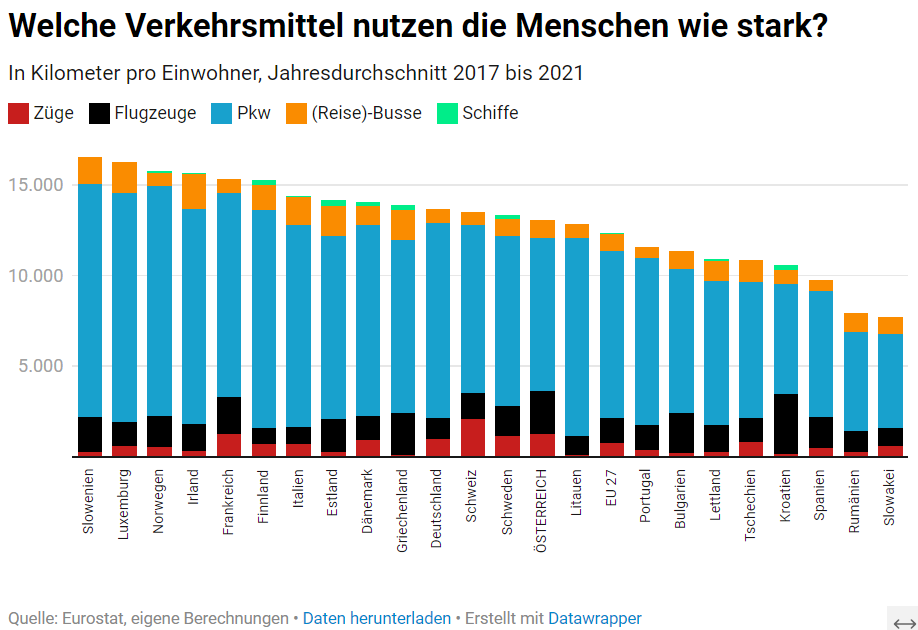

Ein anderer Vergleich verdeutlicht jedoch, dass die Möglichkeiten der Verlagerung des Individualverkehrs auf die Schiene rasch an ihre Grenzen stoßen. Die folgende Grafik illustriert, welche Verkehrsmittel die Menschen in welchem Ausmaß nutzen. Die dargestellten Daten sind Durchschnittswerte für die Jahre 2017 bis 2021, um Pandemieeffekte etwas zu glätten.

Man sieht: Europäer legen etwa doppelt so viele Kilometer mit dem Flugzeug zurück wie mit der Bahn. Der innereuropäische Flugverkehr allein entspricht in etwa dem Bahnverkehr. Das bedeutet, dass sich der Bahntransport verdoppeln müsste, wenn nur der innereuropäische Flugverkehr auf die Schiene verlagert werden soll.

Die eigentliche Herausforderung besteht jedoch darin, dass die überwiegende Anzahl der Kilometer mit dem Pkw zurückgelegt wird. Im EU-Schnitt machen sie knapp 80 Prozent des gesamten Personenverkehrs aus, was etwa 9000 Kilometer pro Kopf und Jahr entspricht. Eine zeitnahe Verlagerung dieses Verkehrs auf die Schiene wäre aus Kapazitätsgründen faktisch unmöglich.

Interessanterweise bedeutet eine hohe Nutzung der Bahn in einem Land nicht zwangsläufig eine geringere Nutzung von Pkw oder Flugzeug. Die Heavy-Bahn-Nutzer in der Schweiz legen ähnlich viele Kilometer mit dem Pkw und dem Flugzeug zurück wie der EU-Durchschnitt. Individualverkehr ist also einfach auch stark vom Wohlstand abhängig.

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass das Schienennetz auch für den Güterverkehr benötigt wird. Eine Studie des Zentrums für Transportwirtschaft und Logistik der Wirtschaftsuniversität Wien zeigte vor einigen Jahren für Österreich auf, dass selbst bei Realisierung aller geplanten Ausbaumaßnahmen ab 2030 die Kapazität der Schiene an ihre Grenzen stoßen wird. Mit anderen Worten: Es gelingt nicht, das Wachstum des Güterverkehrs auf die Schiene zu bringen, wodurch mehr Emissionen (durch Lkw) drohen.

Was passiert aus marktwirtschaftlicher Sicht, wenn man den Unternehmen einfach die Differenz zum Kaufpreis ersetzt?

Da die meisten Bahnkunden wahrscheinlich nicht in Kilometerpreisen rechnen und mit dem vorgeschlagenen Preisdeckel von 10 Cent pro Kilometer wenig anfangen können, hier zunächst einige Eckdaten zum Status quo: Laut IRG Rail, einem Zusammenschluss von 31 europäischen Bahn-Regulierungsbehörden, betrugen die Ticketeinnahmen der europäischen Verkehrsunternehmen im Jahr 2022 durchschnittlich 16,8 Cent pro Kilometer, wobei es natürlich große Unterschiede zwischen den Ländern gibt (66 Cent in Luxemburg, 7,2 Cent in Polen). Österreich liegt mit 16,8 Cent genau im Schnitt. Diese Werte beziehen sich aber auf alle Strecken.

Bei Strecken, die im öffentlichen Interesse liegen und marktwirtschaftlich schwer zu betreiben sind, zahlen die Kunden im Europa-Schnitt bereits jetzt lediglich 9,6 Cent pro Kilometer, in Österreich sind es sogar nur 6 Cent pro Kilometer. Im öffentlichen Personenverkehr werden im Europa-Schnitt bereits 54 Prozent der Ticketpreise bezuschusst, in Österreich liegt der Anteil der Ausgleichszahlungen sogar bei 72 Prozent.

Ein pauschaler Preisdeckel hätte nun zur Folge, dass sich die Verkehrsunternehmen generell keine Gedanken mehr machen müssen, welche Preise die Kunden zu zahlen bereit sind und wie sie sich hinsichtlich Qualität von der Konkurrenz abheben könnten. Die Konsumenten wiederum würden sich wahrscheinlich weniger überlegen, ob eine Fahrt wirklich nötig ist.

Um es an einem konkreten Beispiel festzumachen: Im Grünen Programm heißt es, Wien-Berlin solle generell maximal 68 Euro kosten. Auch aktuell (abgerufen am 10. Mai) können derart günstige Tickets gebucht werden - mit der „ÖBB-Sparschiene“ sogar noch etwas günstiger. Allerdings kosten andere Tickets bis zu 250 Euro.

Wenn künftig alle Anbieter unabhängig von Nachfrage, Tageszeit, Zugausstattung usw. einheitlich 68 Euro verlangen müssten, würde aus ökonomischer Sicht jeglicher Anreiz wegfallen, effizient zu wirtschaften. Schließlich würde man immer vom Staat die Differenz zum verrechneten Preis bekommen. Ähnliches konnte man in Österreich auch bei der Strompreisbremse beobachten, wo massiv gesunkene Einkaufspreise nur sehr zögerlich an die Kunden weitergegeben wurden.

Resümee:

Der Vorschlag zentral vorgegebener Bahnpreisen ist nicht zu Ende gedacht. Springt der Staat jedenfalls für die Differenz zu den tatsächlichen Preisen ein, wäre jeglicher Wettbewerb ausgeschalten, zusätzliche Ineffizienzen wären die Folge, die sich auch neuerlich inflationstreibend auswirkend könnten.

Kunden achten zudem nicht nur auf Preise, sondern auch auf die Qualität des Angebots. Aktuell sind in Europa nur 3,8 Prozent der Strecken oder 8815 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken. In den vergangenen zehn Jahren sind nur 2500 Kilometer dazugekommen. In einigen Ländern sorgen regelmäßige Zugverspätungen (in Deutschland betrifft das 25 Prozent der Züge) für hohe Unzufriedenheit. Hier braucht es also vor allem ein besseres Angebot.

Es sollte auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass der Individualverkehr weitgehend auf die Schiene verlagert werden kann. Schienenkapazitäten können nicht beliebig und schon gar nicht rasch erweitert werden. Der Ausbau geht nur langsam voran und ist vergleichsweise teuer. Die Konkurrenz zwischen Personen- und Güterverkehr wirkt ebenfalls limitierend, daher braucht es ein abgestimmtes Gesamtkonzept für Schiene und Straße. Sonst entstehen am Ende höhere Kosten für die Steuerzahler und auch höhere CO2-Emissionen.